和紙を簡単に作るオンラインコース

和紙作りって難しいと思いますか?

もしそう思っていたらもったいない!!だって、和紙は簡単に作れるからです。

あなたに和紙をもっと身近に感じてもらいたい!

これは和紙を「簡単に」作ってもらうことに特化したオンラインコースです。

このコースを受講することで、普通の家にあるような道具と材料で和紙が作れるようになります。

本物の原料と伝統的なノウハウを生かした製法なので、和紙の本質的な理解も深まります。

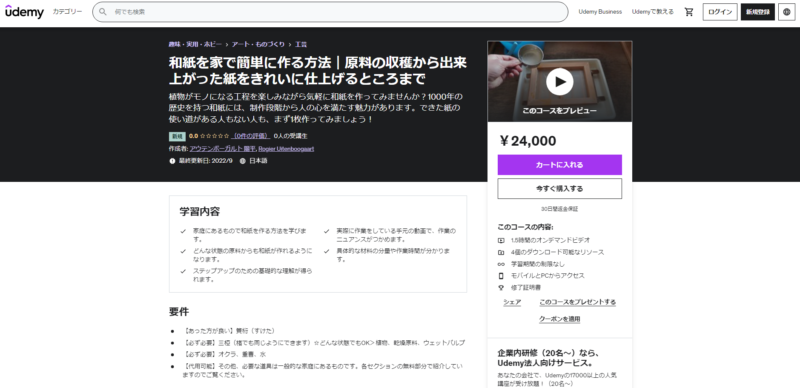

三椏和紙作り オンラインコースの内容

- オンライン学習プラットフォーム「Udemy(ユーデミー)」にて販売

- 28本・合計1時間19分のビデオレクチャー

- 原料の刈り取りから漉いた紙の仕上げまでの全工程をカバー

- 道具・分量・時間を一覧で確認するPDF教材

- 価格24000円

- 30日間返金保証付き

※Udemyでは頻繁に大幅な値引きをしていますので、今すぐ下のボタンからコースを見て、現在の価格を確認して下さい。

本当にあなたの家で和紙が作れるか不安ですか?

そんな時はこのコースの教材「道具・分量・時間 確認シートPDF」を見て、作業のイメージをつかんでみて下さい。特別なものは必要ないのが分かると思います。

教材は無料のメールマガジンご登録者の特典でお渡ししています。下のボタンからご登録下さい。

もしこの資料を読んでも自分には難しそうだと思うところが合ったら、ぜひメールに返信をしてどこが難しそうか教えて下さい。解決策を考えます!

なおUdemyは返金保証が付いているので、とにかく購入して一通り見てみるのもお勧めです。

和紙の原料の購入

原料の三椏の苗がこちらから購入できます。

乾燥原料の販売も予定しています。もう少しお待ちください。

家で和紙作るための実験のブログを読む

このコースを作るためにやった実験のいくつかをブログにしていますのでご覧ください。